- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.21

新潟工業短期大学 自動車工業科 准教授

近藤 克哉

1969年、新潟県新発田市出身。新潟大学大学院自然科学研究科修了。博士(工学)。1990年4月~1999年6月 自動車整備士として、メーカー系自動車ディーラーに勤務。1999年7月 新潟工業短期大学 助手。同講師を経て2021年10月 新潟工業短期大学 准教授。現在に至る。

クルマの脱炭素化へ…『燃焼の真実を知る唯一の目撃者…スパーク・プラグ』

1級・2級自動車整備士養成の新潟工業短期大学で、自動車工業科 准教授を務めている近藤克哉です。前回のリレーコラムVOL.5に続き、今回もクルマ(乗用車)と脱炭素に関する話題をお届けしたいと思います。

みなさんは、日本の自動車保有台数をご存じですか? 一般財団法人 自動車検査登録協会が発表した令和6年3月時点の全国自動車保有台数(軽自動車を含む)は82,568,673台に達しています。あなたの愛車もこの中に含まれています。都道府県別のランキングでは、1位 愛知県、2位 東京都、3位 埼玉県の順で多く、新潟県は1,830,465台で47都道府県中14位に位置しています。人口と保有台数の比率から考えると新潟県はまさに『クルマ社会』と言えるでしょう。そして、クルマを利用する一人ひとりが適切な点検整備を行うことで、脱炭素社会への貢献にもつながるのです。

さて、VOL.5でもお話ししましたが、現在、世界中の自動車業界は二つの大きな取り組みを行っています。ひとつは『CASE』と称される100年に一度の大変革期を迎え、自動運転化やEV(電気自動車)の開発が急ピッチで進められていることです。もうひとつは『カーボン・ニュートラル』です。日本政府は『2050年カーボン・ニュートラルに伴うグリーン成長戦略』を掲げ、自動車分野においては2035年までに新車販売における電動車の割合を100%にする取り組みをスタートしています。電動車には動力源の100%が電気のEVをはじめ、ガソリンと電気の両方を使うHV(ハイブリッド車)や、PHV・PHEV(プラグイン・ハイブリッド車)、水素を使って電気をつくるFCV・FCEV(燃料電池車)などがあります。

しかし、近年、モビリティの脱炭素化の切り札とされ、世界で普及が進みつつあったEVの世界的需要が失速傾向にあります。その一方で、HVやPHVが再評価されCN(カーボン・ニュートラル)燃料など次世代エネルギー開発も含めてICE(内燃機関)の存続が注目されています。

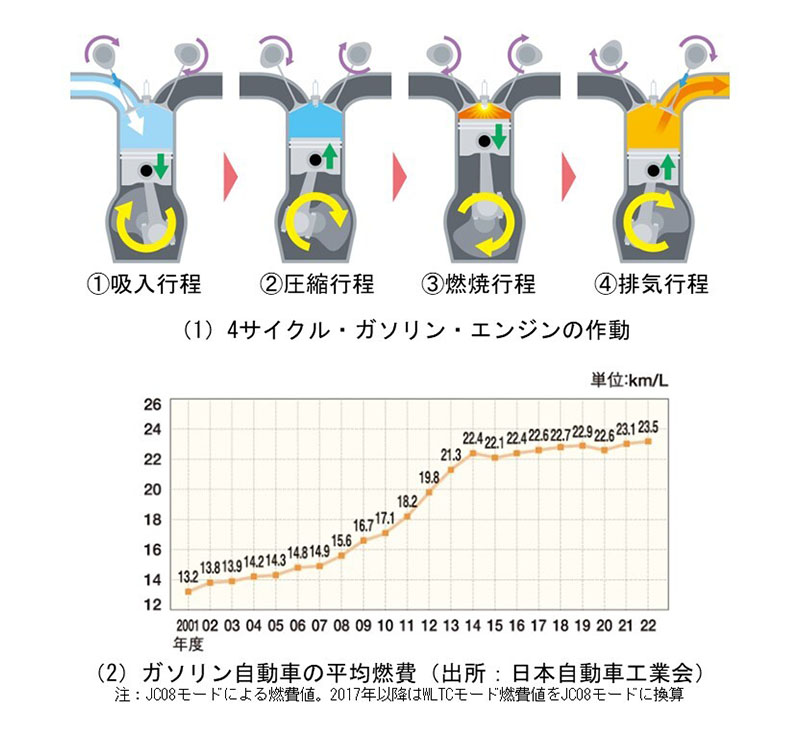

乗用車タイプのHVやPHVにモーターと組み合わせて搭載されるICEは、一般的にガソリンを燃料として使用する『4サイクル・エンジン』です。4サイクル・エンジンの基本的な作動は、図1(1)に示すように、次の①~④の行程を順番に繰り返しながら動力を得ています。

① 吸入行程:吸気弁が開きピストンが下降して、シリンダー内に空気とガソリンの混合気を吸入します。

② 圧縮行程:吸気弁が閉じ、ピストンが上昇することで吸入した混合気が圧縮されます。

③ 燃焼行程:圧縮された混合気にスパーク・プラグの火花で点火し、燃焼によってピストンが押し下げられます。

④ 排気行程:排気弁が開き、ピストンが上昇して燃焼ガスを排出します。

③の燃焼行程では、シリンダー内で圧縮された混合気がスパーク・プラグによって点火され、スパーク・プラグの電極近傍で混合気が燃焼し、火炎核が形成されます。この火炎核からシリンダー内壁へ向かう火炎伝播によって急激な燃焼が発生します。一般的な4気筒エンジンのアイドリング時の回転数が600min-1であれば、1分間に1200回の燃焼が起こることになります。1秒間では20回の燃焼が行われていることになります。エンジン・ルーム内で静かに動いているエンジンからは、これほどの燃焼が行われていることを想像するのは難しいかもしれません。

また、ICEは図1(2)に示すように各自動車メーカーの研究開発が進み、燃費も向上しています。

ところで、みなさんの中でエンジンの燃焼室内で起こっている『燃焼現象』を実際に見たことがある方はいらっしゃいますか?おそらく、ほとんどの方が見たことがないのではないでしょうか。

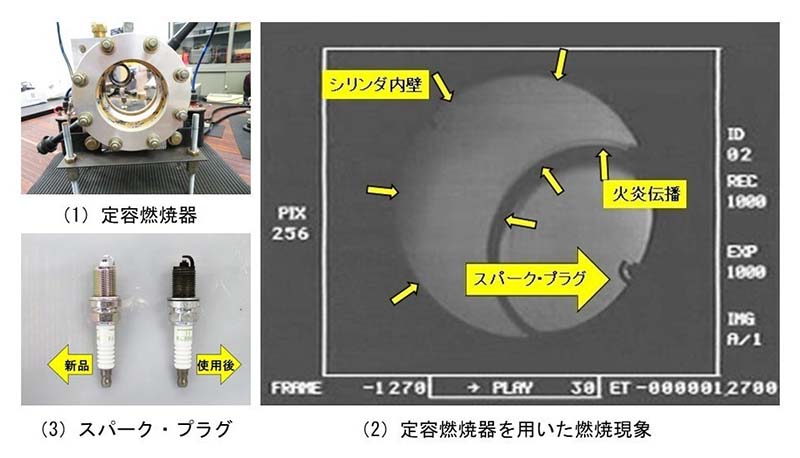

私たちは、図2(1)のような定容燃焼器を使用して、エンジンの燃焼室で生じる燃焼現象を再現して観察しています。

定容燃焼器の両側面には強固な石英ガラスが取り付けられており、特殊な光を当て、ハイスピード・カメラで撮影することで、図2(2)のようにスパーク・プラグの点火や火炎伝播の様子をスローモーションで観察できます。

新潟工業短期大学で学ぶ自動車整備士のタマゴたちは、スパーク・プラグの点火性能について、接地電極方向、形状、数、および中心電極の違いが点火に及ぼす影響について知っています。

冒頭で『点検整備を行うことで脱炭素社会へ貢献できる』とお伝えしましたが、自動車整備士が実施する定期点検の中には、このスパーク・プラグの点検も含まれています。

エンジンの燃焼室に直接顔を突っ込んでいる部品の中で、唯一容易に取り外しができる部品がスパーク・プラグです。つまり、スパーク・プラグはエンジンの燃焼室で起こっている燃焼現象の『目撃者』と言える存在なのです。

自動車整備士は、定期点検の際にスパーク・プラグをエンジンから取り外し、燃焼が良好に行われているかチェックします。さらに、図2(3)のように走行距離や時間の経過に伴う摩耗・劣化・損傷などを点検し、必要に応じて清掃や交換を行って性能を維持しています。

日本自動車整備振興会連合会(JASPA)が行った実証実験では、適切な点検整備を行うことで、燃費が約2%改善し、CO2の削減が認められています。

ほかにも、自動車整備士が行う定期点検では、スキャンツールをクルマに接続して電子制御系の不具合をチェックすることで、これまで気づかなかった不具合も発見できます。

EVやHVなどの電動車にお乗りの方もいらっしゃると思います。価格や走行距離、使いやすさの点で代替えが難しいと感じている方や、そもそも魅力的なクルマが見当たらない!と感じている方も多いことでしょう。でも、安心してください。定期点検の実施で、すべてのクルマを使用している方がCO2排出量を削減し、地球温暖化防止に貢献することが可能です。

みなさんが、通勤や買い物、レジャーで使用している自家用自動車は、日常点検や1年ごとの定期点検整備が法律で義務付けられています。点検や車検を実施する際は、国土交通省の認証を受けた『認証工場』や『指定工場』を選ぶことで安心できます。私たち新潟工業短期大学の卒業生たちが、みなさんの愛車を隅々までチェックし、環境性能の維持はもちろん、安全で快適、そして安心して使用できるようにサポートしてくれますよ。