- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.22

ENEOS Xplora サステナブル事業推進部

中条共創の森オープンイノベーションラボ(NOiL) マネージャー

小久保 晋一

新潟大学大学院 自然科学研究科を修了。2009年に新日本石油開発株式会社[現ENEOS Xplora株式会社]に入社。10年以上にわたり、アブダビ鉱業所への赴任をはじめとして、国外の石油・天然ガス開発プロジェクトに地質技術者として従事。その後、デジタル推進部を経て、2022年10月から現職。

地中熱で築く持続可能な未来

今回は、当社のNOiL事務所にも導入している再生可能エネルギーである「地中熱」について、その利点と可能性をご紹介いたします。

地中熱とは?

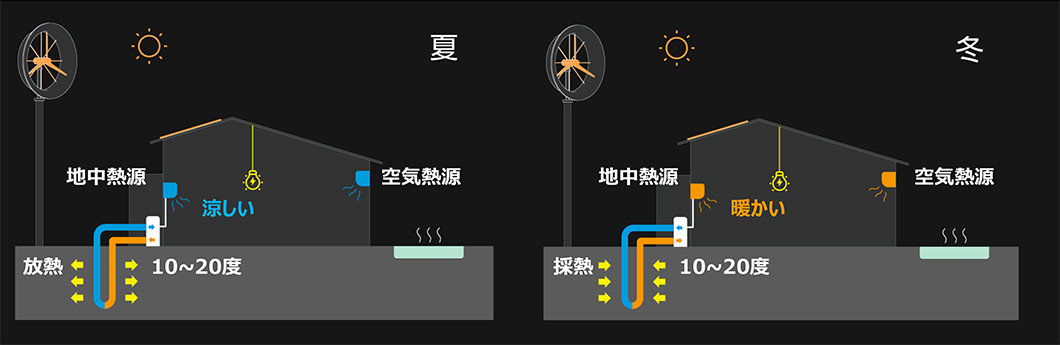

『地中熱』とは、地球内部の熱である『地熱(※1)』とは異なり、地下10~数百メートルの一定の温度を活用した再生可能エネルギーです。この温度は年間を通じて10~20度を保っており、主に太陽エネルギーが由来です。この特性を利用して、『地中熱ヒートポンプ』というシステムを用いて冷暖房を行います。このシステムは、地中に挿入したパイプに不凍液を循環させ、夏は熱を地中に放出し、冬は地中から熱を採り入れることで室内環境を整えます。地中の温度は年間を通じて安定しているため、空気熱源空調では効率が落ちる寒冷地でも効果的に利用できるのが特長です。

地中熱の利用によって、室内の温度を少ない電力で冷暖房することができ、環境負荷の低減につながります。また、熱を外気に放出せず地中に戻すことで、都市部で問題とされるヒートアイランド現象の緩和にも効果的です。

- 1 『地中熱』とよく間違えられる言葉で『地熱発電』があります。『地熱発電』は、地下数千メートルの深さにある高温(数百度)の水蒸気を利用し、蒸気タービンを回して行う発電のことを指します。一方、地中熱はあくまで地中の熱のみを空調や給湯に利用しているため、発電は出来ません。

実例紹介:NOiL事務所の取り組み

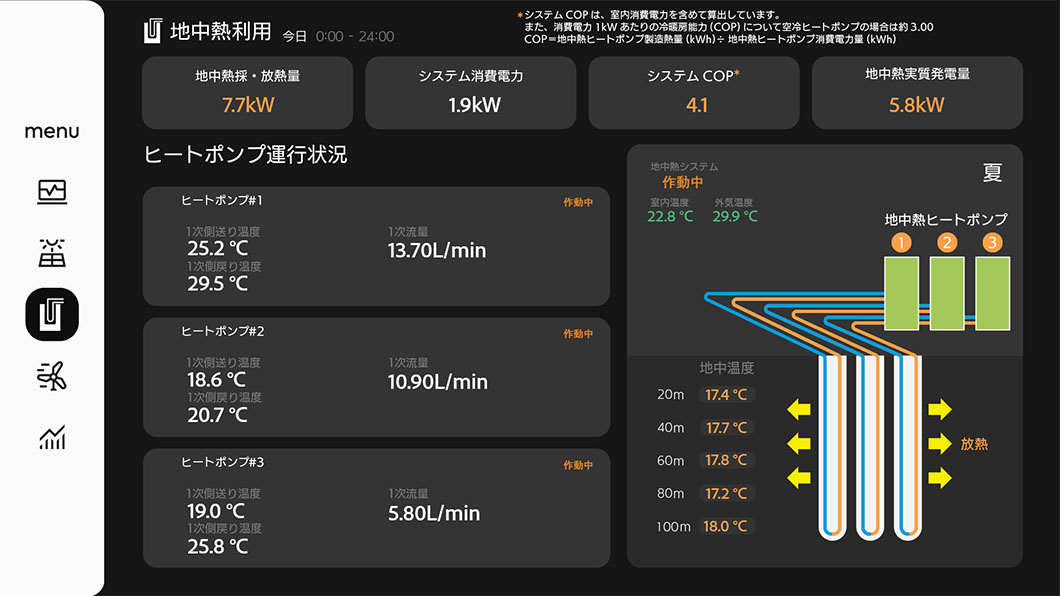

私たちのNOiL事務所では、一部の空調システムに『地中熱ヒートポンプ』を導入しています。当社が導入した『地中熱ヒートポンプ』は、『クローズドループ』という方式を採用し、事務所の敷地内に深さ100mの熱交換井3本を設置し、U字型のチューブを通して不凍液を循環させています。このシステムを導入することで、一般的な空気熱源ヒートポンプと比べ、年間で約49%の電力削減に成功し、環境負荷の軽減に寄与しています。

地中熱の未来への展望

当事務所で導入した『地中熱ヒートポンプ』は、従来型のものです。今後、私たちは、当事務所での経験や蓄積データを基に、新潟県地中熱利用促進協議会や関係者の方々と共に地中熱のさらなる活用を検討していきたいと考えております。