- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.27

三菱ガス化学株式会社

執行役員 グリーン・エネルギー&ケミカル事業部門 新潟工場長

菅野 裕一

1968年、神奈川県出身。1993年に三菱ガス化学入社。新潟工場研究技術部長、新潟研究所長、基礎化学品事業部門企画開発部長、CSR・IR部長を歴任。2024年4月から現職。

新潟の化学工場で進めている脱炭素に向けた取り組み

2月6日発行の当リレーコラムにおいて、当社、三菱ガス化学の新潟工場(新潟市北区)は、脱炭素のフラッグシップ工場として2021年から様々な脱炭素アイテムの実装を進めていることをお届けしました。

今回はその続編として新潟工場で進めている取り組みについていくつか紹介します。

当社新潟工場は阿賀野川河口に位置し、1952年に天然ガスからメタノールの生産を開始、その後57年にはアンモニア・尿素事業に進出し、以降天然ガスをベースに化学製品を展開し70年以上事業活動を行っています。現在、約100万m2の敷地を有し、社員で約500名、関連会社を含めると1,000名以上が働いています。30種類以上の製品を製造しており、汎用化学品あり、ポリマーあり、電子材料向けの製品や光学材料につながる製品、ライフサイエンス製品もあって、「炭素数1から100万までの製品を扱える工場」ということを謳い文句にしています。

日本の天然ガスの75%が新潟県で生産されておりますが、当社もここ東新潟や岩船沖に構造性ガス権益を石油資源開発様らと共同で有しており、また水溶性ガスの権益もあり、化学会社には珍しく自前のエネルギー源(ガス田)を持っている会社です。この新潟の天然ガス田はまた、CO2の貯留地として利用できる重要なカーボンニュートラルインフラとみなすことができます。

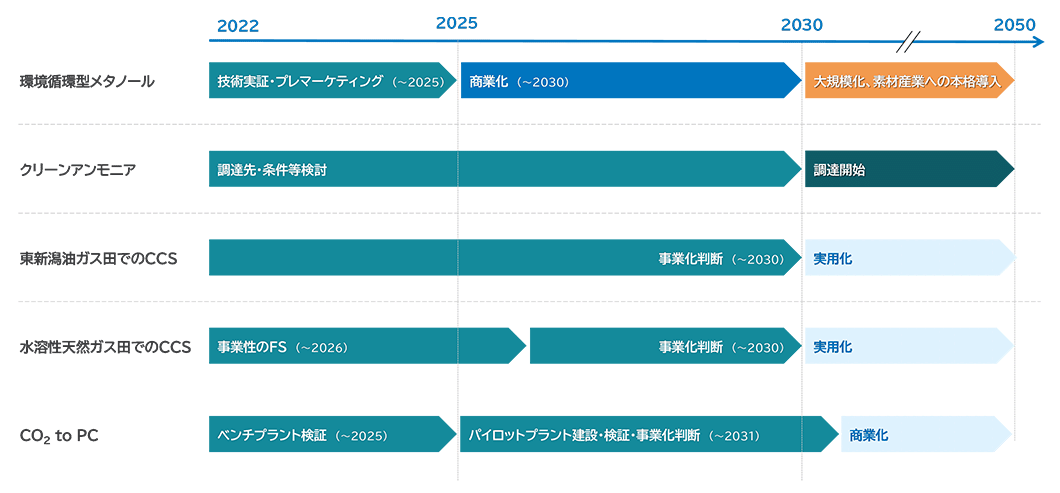

当社が現在進めているカーボンニュートラル(CN)に関する取り組みを以下にまとめました。このほとんどにおいて新潟工場が主な実施場所となっております。

環境循環型メタノールは、数万トンレベルの小規模プラントで実証を重ね、2030年にかけて10万トン規模のプラントで商業化を進めたいと考えております。また、CO2を排出しない燃料として期待されているクリーンアンモニアについては、関心を持つ様々な企業と幅広く検討を進め、2030年までに安定確保可能なプロジェクトへの参画を目指しています。さらに自社保有する東新潟ガス田、および水溶性天然ガス田へのCO2の回収・貯留(CCS)がありますが、こちらは現在事業性評価をしながら、2030年までに事業化を進めます。

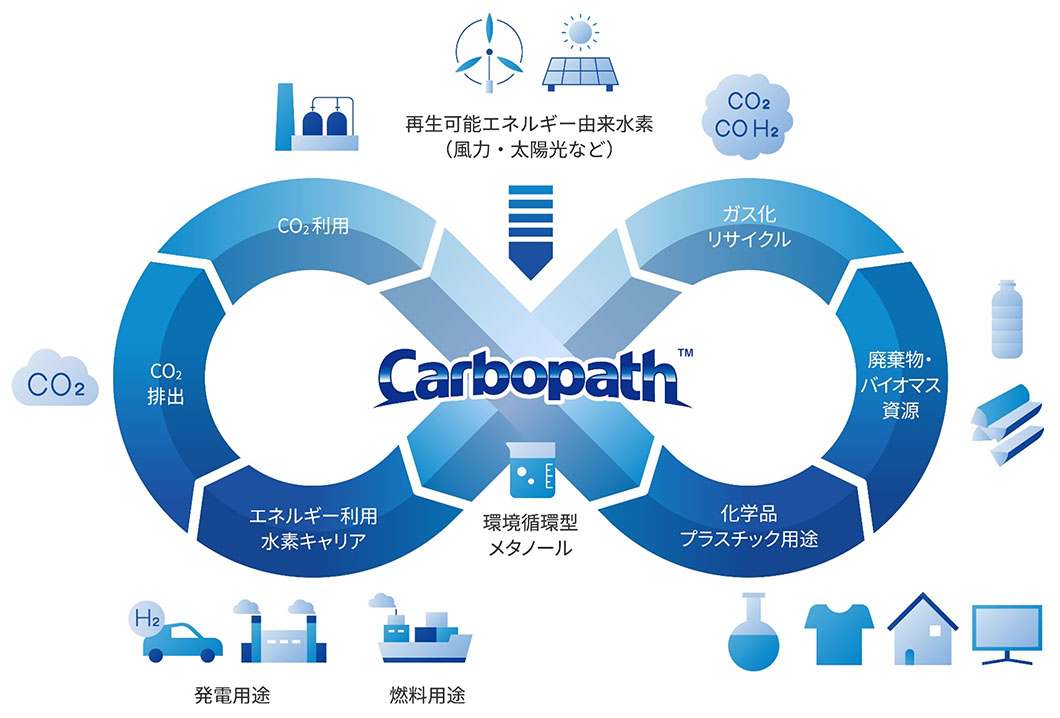

これらの中で最も進んでいる環境循環型メタノール構想「CarbopathTM(カーボパス)」について詳しく記載します。

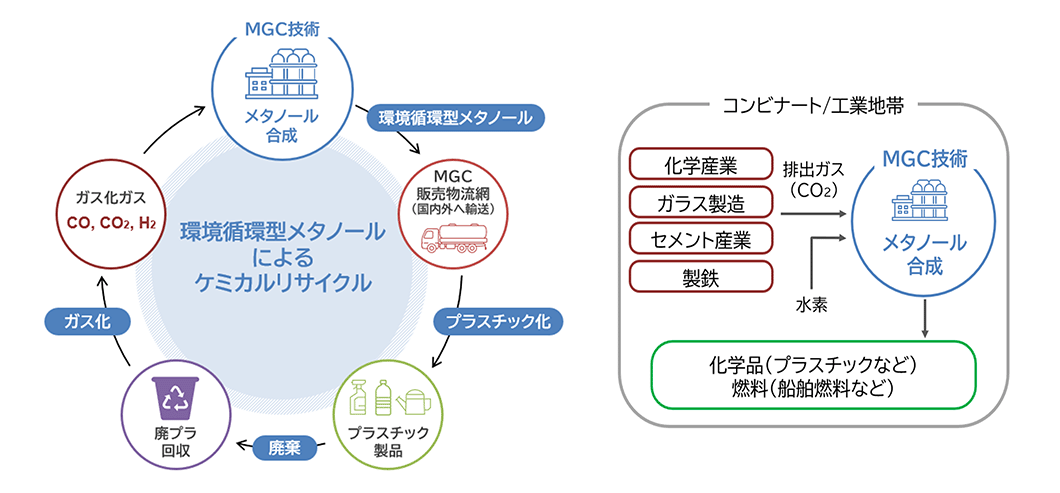

当社は、事業パートナーと共に海外4拠点にメタノール製造プラントを有し、メタノール取扱量は国内トップです。長年にわたりメタノール製造販売事業を運営してきた経験や資産に加え、メタノール製造のための触媒技術をはじめとする研究開発も続けてきました。現状のメタノールは天然ガスを原料として製造されますが、我々は独自技術を用いてCO2やバイオマスを原料としたメタノールの製造技術開発を行っており、2021年9月にはCO2を原料として国際品質規格を満たすメタノールの製造に成功しております。下図に示しますように環境循環型メタノールは、排出されたCO2と再生可能エネルギー由来水素(グリーン水素)の組み合わせ、またはバイオマス・廃プラスチックなどをガス化したガスを原料に、当社技術にて製造されます。環境循環型メタノール構想は、こうしてできたメタノールを、燃料や化学品/プラスチックの原料として使用した後、燃焼して排出されるCO2を再度回収しメタノール原料として再使用する、炭素を循環させる考え方です。活動を始めるにあたり、2022年7月に、当社が取り扱う環境循環型メタノールおよび関連するサービスを「CarbopathTM(カーボパス)」と命名しました。本構想の先駆者(pathfinder)となるという想いとともに、CN達成、循環型社会の実現を意図したネーミングとしています。

直近では、県下水処理場の未利用消化ガス(下水汚泥の発酵で生じるガスでメタンとCO2の混合物)を原料としたバイオメタノールの製造を新潟県に提案し、新潟県と消化ガスの売買に関する基本協定を結びました。浄化センターでの消化ガス出荷設備および当社新潟工場での消化ガス受入設備の完成後、2024年3月よりバイオメタノール製造を開始しています。また、この消化ガスから製造したバイオメタノールについては、原材料が持続可能であることを担保するISCC PLUS認証を取得しております。

このほか、廃プラガス化ガスによるメタノール製造、ガラス産業、セメント・石灰産業、製鉄産業など排出削減困難な産業由来のCO2を原料としたメタノール製造や、メタノールのクリーン燃料としての利用など、メタノールを循環型経済のキーマテリアルとしたカーボパス構想を具現化させていきます。

最後に、炭素循環社会におけるメタノールの可能性について、原料を得るところから製品1kgを製造するまでに排出されるCO2量の観点より、現在の石油化学中心の世の中と比較してみたいと思います。

石油化学の中心製品であるオレフィン(エチレン、プロピレンという製品)、すなわち我々の生活に不可欠であるポリエチレン、ポリプロピレンのもととなる製品について、現在の化石原料から作られる場合と、循環型経済の基軸物質であるメタノールを出発点として作られる場合について比較してみました。

日本の石油化学産業は年間約1.6億kLの原油を使用しており※1、採掘して日本に持ってくる過程、製油所でナフサ、ガソリン、灯油、軽油、重油を蒸留にて分離する過程、その後、ナフサから石化製品を製造する過程などが必要になります。原油やナフサを輸入し、各種製品を得るのに合計約1.1億トンのCO2を排出していますが※2、この約1.1億トンのCO2排出は同時に生産される各種石油化学製品で分配されるため、日本で生産される約1,000万トンのオレフィンにおけるCO2排出量は1.6kg-CO2/kg-オレフィンになります。

- 1)石油化学工業協会 石油化学工業の現状(2023年版)より

- 2)経産省「トランジションファイナンスに関する化学分野におけるロードマップ」(‘21,12),2022JPECフォーラム「石油精製段階のエネルギー消費量・CO2排出量に関する解析」一般財団法人石油エネルギー技術センター(‘22/5/11),IDEAv3.3より

一方、天然ガスを原料とした従来のメタノールからオレフィンを約1,000万トン製造すると約3,800万トンのCO2が排出されると推算され※3、選択的にオレフィンを製造できることから上述の1.1億トンよりCO2排出量を抑えることができます。ただし、ナフサ由来のように他の製品が同時に得られて分配されるわけではないことから、製品1kgあたりのCO2量でみると3.8kg-CO2/kg-オレフィンになり、現状のナフサ由来より高い値となってしまいます。

- 3)Computers and Chemical Engineering 109 (2018) 112-118より

そこでカギになるのが、CO2由来の環境循環型メタノールです。CO2とグリーン水素から製造されたメタノールを原料にオレフィンを製造した場合、メタノール製造時にCO2を使用しますので、使った分を大気に放出しなくて済んだものとして相殺すると、製品1kgを得る際に排出されるCO2量を≒0kg-CO2/kg-オレフィンにすることができます。CNの世界では、上記のようにこれまでと違った視点を持つことが重要になります。

グリーン水素のコストなど解決すべき課題は多いですが、意義を定量化するとこのように説明できます。カーボパス構想の可能性を感じていただけるのではないでしょうか。

カーボパス構想の他にも当社新潟工場で進めているCN案件がいくつかありますので、次回のコラムではそれらについても紹介していけたらと思っています。