- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.11

新潟工科大学工学部教授(風・流体工学研究センター長)

富永 禎秀

1967年、魚沼市(旧小出町)出身。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。95年4月、新潟工科大学工学部助手。同助教授を経て、2003年4月から現職。

脱炭素社会に貢献する自然を活かした都市・建築の実現へ

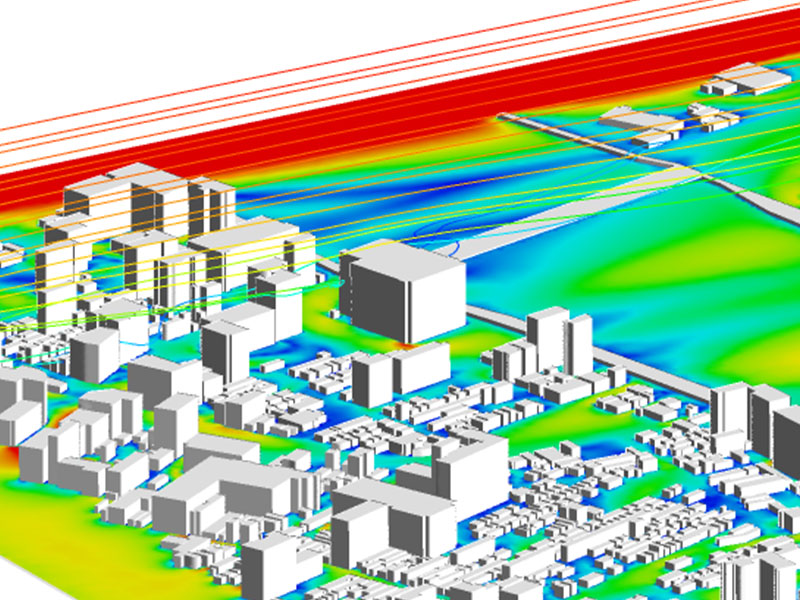

地球規模での気候変動・地球温暖化に加え、都市化の進行に伴うヒートアイランド現象により、都市の気温が上昇しています。気象庁によれば、新潟県内でも、新潟市(新潟地方気象台)の年平均気温 は、1886年~2022年の100年で1.4℃上昇しています。ヒートアイランド現象とは、都市部において気温が郊外に比べて高くなる現象で、主な原因としては、「人工排熱の増加」、「地表面被覆の人工化」、「都市形態の高密度化」の3つが挙げられます。「都市形態の高密度化」とは、具体的には、空地の減少や中高層の建物の増加を指し、地上近くの風が弱まったり、風通しが悪化したりして、熱の拡散や都市空間の換気力を低下させることが都市の暑熱化を促進する大きな要因の1つになっていると考えられています。これを改善するためには、建築物や都市の計画段階から工夫して、道路や水路等のオープンスペースを配置し、都市の風通しを良くすることが有効です。

このような「風」という自然資源を都市環境の改善に活用した事例として、国外では、ドイツの都市シュツットガルトで地域の風や熱環境を分析したクリマアトラス(環境気候図)を作成し、環境配慮型の都市計画に活用している事例や、韓国ソウル市の清渓川に架かる高架道路を撤去し、水辺の再生と風による効果でヒートアイランド現象の緩和を図るなどの事例があります。国内においても都市再生の一環として、東京駅八重洲口周辺の再開発に伴って計画された東京湾から皇居へ抜ける風の道や、目黒川を風の道として活用しようという試み等が実施されています。私たちの研究室でも、夏期の新潟市の温熱環境の実測調査を行い、信濃川がクールスポットとして機能し、河川周辺や橋上では気温が周囲の建物密集地に比べて2℃ほど低いことを確認しています(2013年8月22日付新潟日報)。

風の有効利用による都市温熱環境の改善には、都市の気温を低下させるだけでなく、風の清涼感によって人間の体感温度を低下させる効果も期待されています。人体の熱的快適性に対する風の効果は、対流による人体からの顕熱の放散促進と汗の蒸発による潜熱の蒸発促進です。一般的に、風速が1m/s増加すると体感温度が1℃下がると言われています。風の力を活用して都市の暑熱環境が緩和されれば、都市全体の冷房負荷が削減され、脱炭素化に貢献することが可能となります。

一方、風は強ければよいという訳ではありません。高層ビルの周辺で発生する強風は、「ビル風」と呼ばれ、周辺家屋や人体への影響、構造物の破損、日常的な生活環境への影響、 風騒音の発生などの問題を引き起こします。また冬季には、風は体感温度を低下させるため、寒さをより強く感じるようになります。新潟県の沿岸部では、冬季の季節風が強く、5階建ての集合住宅の周辺でも新宿の高層ビル群並みの強い風が吹くという実験結果も報告されています。都市や建築物の周辺で吹く風の特性を知り、都市や建物の形態や配置を工夫することで、それらを適切に制御することが重要です。

新潟工科大学では、開学時より国内最大級の大型風洞実験装置を設置し、地域の「風」の問題に着目した研究に取組んできました。その成果は、朱鷺メッセ等の実際の建築物の風環境評価にも役立てられています。「風」は空気の流れ、すなわち流体の動きに他なりません。近年、新しい流れの解析手法として注目されているCFD(Computational Fluid Dynamics)シミュレーションの風環境分野への応用に関しても、開学以来研究を続け、世界的にも注目される研究成果を挙げてきました。風・流体工学研究センターでは、これらの最先端の技術を利用することで、脱炭素社会に貢献する自然を活かした都市・建築の実現を目指しています。