- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.17

長岡技術科学大学 技学研究院電気電子情報系 教授

三浦 友史

1986年 新潟県立新潟高等学校卒業。東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程電気・電子工学専攻修了。博士(工学)。1996年 特殊法人日本原子力研究所、2004年大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻助教授、2019年 長岡技術科学大学教授。現在に至る。

再生可能エネルギーの大量導入の課題とは? ~電力の需給バランスと周波数の関係~

はじめに

東日本大震災が起こった2011年、電力不足が深刻となって節電が呼びかけられていたころ、あるテレビの討論番組を見ていたら大学生が「太陽光発電なんて頼めば2~3ヵ月で家の屋根に設置できるのになぜ電力不足が続くのか」と疑問を投げかけていました。

そして2025年の現在、2011年の頃に比べて太陽光や風力などの再生可能エネルギー(再エネ)の発電コストは十分に下がっているのに、いまだに我が国では全発電量に占める風力・太陽光の割合は十数パーセントとまだまだ小さいものです。なぜ再エネの大量導入は進まないのでしょうか。

その理由にはコストの他にさまざまな技術的課題があるのですが、今回はそのなかから電力の需給バランスと周波数に関わる課題を紹介したいと思います。そのために電力系統と周波数の関係をお話したいと思います。

電力のバランスと電力系統の周波数

みなさんは、電気には直流と交流があるということをご存じだと思います。直流は電池のようにプラスとマイナスの方向(極性)が変わらない電気、交流は家庭のコンセントから得られる極性が繰り返し変わる電気です。そして交流において、電気(電圧)の極性が1秒間に何回切り替わるか、その回数を周波数と呼びます。よく知られているようにその周波数は東日本では50Hz、西日本では60Hzです。

そしてこの周波数は、系統全体で発電する電力(供給)と消費する電力(需要)とのバランスによって変化するのです。発電電力が消費電力を上回っていると周波数は増加し、50Hzが50.1Hz、50.2Hz…などと変化していくのです。一方、発電電力が消費電力を下回ると周波数は減少します。周波数が大きく変化してしまうと電気を使う方の工場などの運転にも影響が出ますが、実は電気を作る方の電力会社の発電機も運転を継続できなくなって停止してしまうのです。2018年9月に発生した北海道電力の大停電も、地震によって一部の発電所が故障し運転を停止したことによって電力の需給バランスが崩れ、周波数が大きく低下してしまったために、次々と発電所が連鎖的に運転を停止したことが原因でした。平常時、電力会社はこの需給バランスが崩れないように、発電量を常に調整し、周波数を一定に保っているのです。

余剰電力の問題

しかし、電力会社ではない発電事業者の太陽光発電や風力発電などが増えてくると、電力会社が電力の需給バランスを管理できるとは限りません。系統で電力が不足しているときには電力会社が自社の発電量を増加させればよいのですが、春や秋の連休中などで工場が停止し電力が余っているときには電力会社は自社で抑制できる発電量に限界があるため、その量を上回る場合には他の発電事業者に発電を抑制してもらうよう依頼しなければなりません。この問題を解決するためにこの余剰電力を吸収する蓄電池の導入が検討されていますが、コスト面からまだまだ大容量のものは導入が進んでいない状況です。

慣性不足の問題

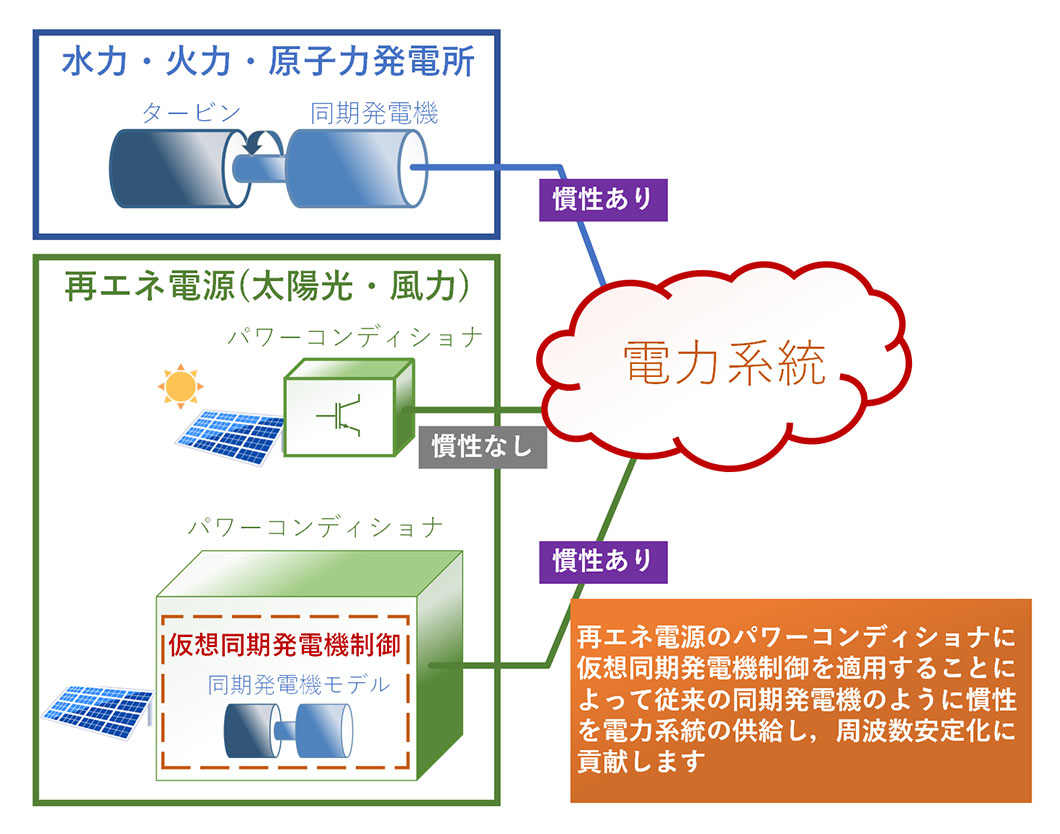

また、太陽光発電や風力発電は、従来と異なる発電方式であることもこの周波数の安定性に大きく影響を与えています。水力・火力・原子力など従来の発電所では、タービンに接続された大きな回転子を持つ発電機(同期発電機)を回して発電しています。こうした従来の発電機には電力系統の状態に応じて発電電力を即座に自律的に変化させることができるという特徴があります。たとえば、電力系統において発電所が事故などで急に運転を停止した場合には電力が不足し需給バランスが崩れ周波数が短時間に低下してしまいますが、これらの発電機は即座に出力電力を増加させ周波数の変化を抑制するように働きます(これを「慣性」といいます)。

一方、太陽光発電ではパワーコンディショナと呼ばれる半導体素子(トランジスタ)を用いた電力変換器を用いて電力を取り出しています。風力発電でもパワーコンディショナを用いた方式が増えています。このパワーコンディショナは、太陽光パネルや風力タービンで発電した電力をそのまま出力しようとして動作するので、事故などで電力系統の状態が変わろうとも関係なく一定の電力を出力しつづけ、周波数の変化を抑制する機能はありません。そのため、従来の同期発電機を用いた発電に対して再エネ発電の割合が増えてくると電力系統の慣性は不足し周波数は変化しやすくなって大停電の可能性が高まってしまいます。

この慣性不足の問題を解決するため、私たちの研究室ではパワーコンディショナに従来の同期発電機の振る舞いをさせ、慣性を持たせる制御(仮想同期発電機制御)について研究しています(図)。

この制御を実装したパワーコンディショナによって系統に慣性を供給できれば、周波数変化が抑制され、再エネ電源の導入がさらに進むものと期待できます。

再エネ電源の大量導入に向けて

これから世界では人口増加と経済活動の発展から電力需要は伸びていくものと予想されています。日本でも人口減少のために減少すると考えられていた電力需要は、生成型AIの発展と普及などによって再び増加する見通しとなりました。カーボンニュートラル実現のためにも化石エネルギーへの依存を減らし再エネ電源を大量導入していくことは避けて通れない課題です。私たちの研究室も新しいアイデアでこの課題に取り組んでいきたいと思っています。