- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.38

長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科 教授

竹内 麻希子

信州大学大学院工学系研究科システム開発工学専攻 博士後期課程修了。博士(工学)。2005年4月 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科 助手(専門学科初の女性教員)として着任。2020年4月~2024年3月 独立行政法人国立高等専門学校機構 男女共同参画推進室 併任教員。2021年4月から現職。本校初の女性管理職。

光でモノをはかる~光学手法を用いた非破壊品質評価・検査~

みなさんは、どのような環境問題の解決に関心を持っていますか? 私は大学時代に環境情報計測研究室に所属し、研究活動に取り組んできました。記憶に残っているのは、1992年6月の地球サミットで温室効果ガス削減や森林保護・育成を目指す宣言や条約が発表されたこと、そして1997年12月に採択された「京都議定書」です。まさに地球温暖化防止や脱酸素社会の実現に注目が集まっていた時代でした。美しい地球環境を守りつつ農業の発展にも貢献したいという思いから、その研究室を選びました。大学院に進学してから「レーザー誘起蛍光法による植物健康診断」をテーマに、ハードウェアを中心に独自の開発および計測をしてきました。植物や農産物の生育状況、収穫時期の予測、美味しさの評価など、さまざまな課題に挑戦しました。「農業ICT」という分野は世界的には1990年代から始まっていましたが、日本で「スマート農業」という言葉が定着したのは2012年頃です。今ではすっかりおなじみの言葉になりました。光(レーザー等)を対象物に照射すると、反射や透過の他に、内部で使用されなかった余分なエネルギーを熱や蛍光として外部に放出します。この蛍光は物質固有の色(波長)を持っていて、物質内部の状態を知る手がかりになります。対象物をすり潰したりしたり、薬品に浸したりすることがなく、非破壊・非接触で測定できるのがこの手法の大きな特徴です。

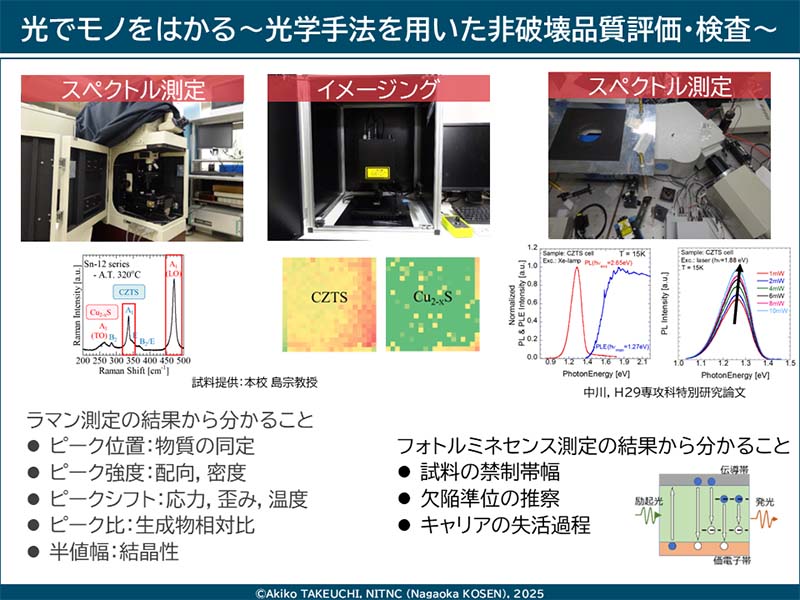

太陽電池の研究に興味を持ったきっかけは、長岡高専に着任した当時の本校電気電子システム工学科の片桐裕則教授との出会いでした。これまでの光学的手法を応用し、太陽電池材料(硫化物であるCu2ZnSnS4)の性能評価ができないかと声をかけていただいたのです。植物や農産物は有機物であり、私は化合物半導体についての知識を持ち合わせていませんでした。この機会は30代での新たな挑戦となり、大きな転機となりました。現在は主に Cu2ZnSnS4バルク結晶を対象に、ラマン分光やフォトルミネセンス測定といった光学的手法を用いて、太陽電池材料の性能を分析しています。化合物半導体も有機物と同様に物質固有の色を持ちます。身近な例では、LEDの発光色が化合物半導体の性質をわかりやすく示しているでしょう。これらの研究成果を材料製作の過程にフィードバックし、脱炭素プロセスの最適化を含め、より性能や品質の高い太陽電池材料の開発につなげることを目指しています。

最後に少し宣伝をさせてください。私の興味・関心は働く中で変化し移り変わってきました。現在は太陽電池の研究に加え、女性技術者や研究者を増やすための活動にも力を入れています。自然科学系の分野は「女性には向いていない」というバイアスがいまだに存在していますが、実際には多くの女子学生が意欲的に日々楽しく学習や研究に励んでいます。私は彼女たちと共に活動し、未来の技術者として社会に送り出すことを目標にしています。持続可能な開発目標(SDGs)を実現していくためには女性技術者や研究者の力も欠かせません。そのことを少しでも多くの方に知っていただければ嬉しく思います。