- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.33

石油資源開発株式会社(JAPEX) 国内カーボンニュートラル事業本部 貯留部 G&Gグループ長

吉井 孝直

1986年、新潟県上越市出身。2010年に石油資源開発(株)に入社。新潟や北海道などで国内油ガス田の探鉱、開発に携わる。2017年から3年間、米国ヒューストンに駐在。2020年からCCSの国内適地調査関連の業務に携わる。2024年4月から現職。

貯留地を探す技術

皆さん、こんにちは、石油資源開発の吉井です。CCSは、地球温暖化対策として、CO2(二酸化炭素)を分離・回収し、安全に地中貯留する技術です。このうち私は「地中貯留」分野の技術者として、社内では「地質屋」と呼ばれています。CO2を封じ込める地層は地中深く1000m以上にあり、直接見ることはできません。そこで私たち地質屋が、安全に貯留できる地層がありそうか予測します。もちろん予測だけでプロジェクトを進めることはできませんので、最終的には井戸を掘って確かめることになります。しかし深さ1000m以上の井戸を掘るには大変なコストがかかるので、井戸を掘る前に様々な工夫をして地層を評価することから始めます。本日はこのような貯留地を探す取り組みについて、できるだけ簡単に紹介してみたいと思います。

1 地表調査

一番コストがかからない方法から始めます。地表調査といって、地表に露出している地層や岩石の種類を調べて、地中の様子を予測します。安全な地中貯留には、CO2を浸み込ませることができる目で見えないくらいとても小さな穴がたくさん開いた地層が必要です。これは貯留層と呼ばれ、たとえば砂岩層が該当します。もうひとつ、浸透したCO2の上への移動を妨げる役割を果たす、小さな穴がほとんど開いていない地層も必要です。これは遮蔽層(しゃへいそう)と呼ばれ、例えば泥岩層が該当します。まずはこれらの貯留層や遮蔽層を地表で見つけることが近道です。地層は過去の地殻変動の影響を受けて傾斜しており、地上に露出していることがあります。

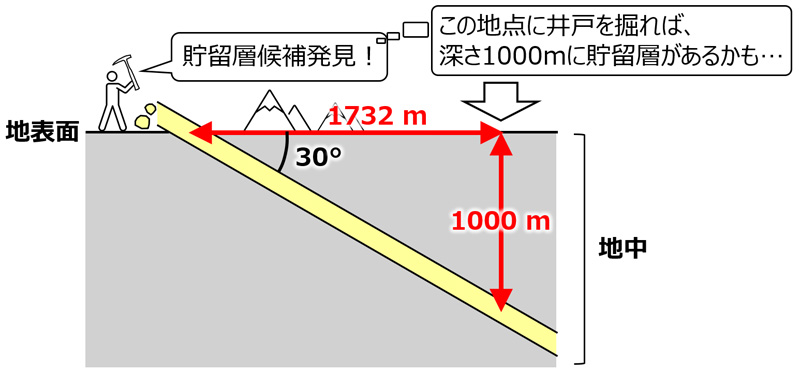

単純化した例を示します。例えば地表調査中に30°傾斜した貯留層を発見したとします。これに中学校で習う三平方の定理を適用すれば、傾斜方向に進んで1732mの地点で井戸を掘れば、ちょうど深さ1000mで目的の貯留層に到達することを予測できます。通常、地層が露出しているところは川沿いや崖です。地質屋はあちこち歩き回って、このようなところを探しだし、露出している地層を調査することで地中の様子を予測します。地表調査は大変ですが、自然と直接対峙できるので、探検のようでとてもエキサイティングです。

もちろん、現実にはこんなにうまくいきません。あくまでイメージです。

このような巨大な露頭を前にして太古の地球に思いをはせます。

2 弾性波探査

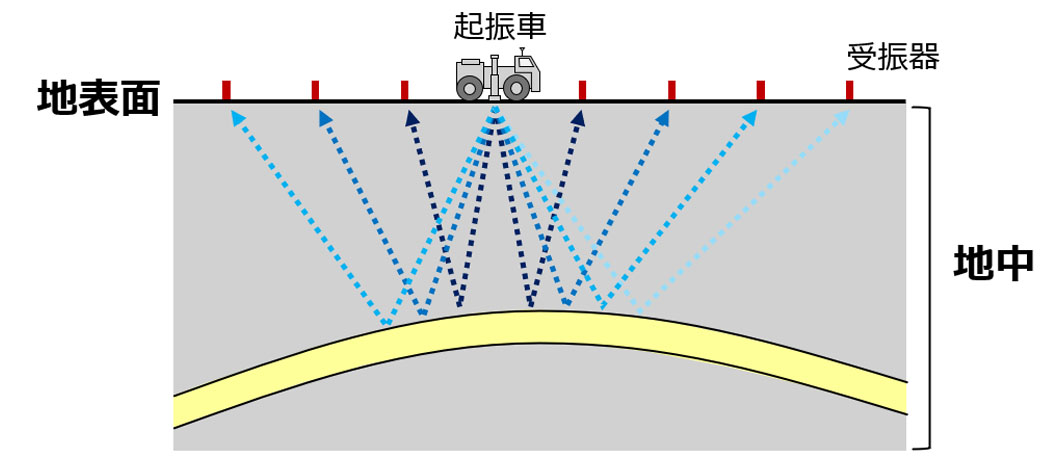

地表調査などを通して有望なエリアが絞られたら、次は社内で物理探査のスペシャリスト「物探屋」と呼ばれている物理探査の技術者の力を借りて弾性波探査を実施します。

弾性波探査は、地表で微小な人工振動を発生させ、地中から跳ね返ってくる弾性波を受けることで、地中の構造を評価する技術です。これは妊婦さんが受ける超音波診断に原理が非常に似ています。最近では測定技術が発展して、胎児の表情まで綺麗に観察することができます。同じく弾性波探査の技術も日進月歩であり、近年ではこれまで弾性波探査ではよくわからなかった地質構造も評価することができるようになっています。

3 井戸の掘削

地表調査や弾性波探査などの他にも井戸を掘る前にできる調査は全部行います。例えば過去に掘削した井戸の再評価、地質構造安定性評価、試料の分析などです。これらをすべて行ったうえで、やはりその一帯に貯留層と遮蔽層がセットでありそうだと予測できる場合には、ついに試掘と呼ばれる井戸を掘る作業を始めます。試掘とは文字通り、試し掘りのことです。掘り始めてから完了するまで何か月もかかる作業ですが、地質屋は現場に張り付き、日々地上に上がってくるカッティングスと呼ばれる岩石の掘りクズを観察します。粉々になったカッティングスを顕微鏡で見て、地表で見た地層の様子を思いだしながら、今、どんな地層を掘っているか評価するわけです。もちろん人間の目だけに頼るわけではなく、各種測定器を井戸の中に降ろして、できるだけ多くの情報を収集します。その結果、貯留層や遮蔽層を発見することができれば、事業の成功に一歩近づくことができます!

仮設の部屋でカッティングス(掘りクズ)を深度ごとに観察する。

深い井戸ではこれを数百~数千回繰り返すことになる。

本日紹介した技術は、もともとは石油や天然ガスを探すための技術として確立されたものです。当社は新潟県を含めた国内外で60年以上も石油、天然ガスを探す取り組みを継続しており、この技術や知見をCCSに応用しています。新潟県では、新潟市の沿岸域で東新潟ガス田を開発しており、同地域でCCSプロジェクトの可能性を追求しています。私は新潟県出身者として、このようなプロジェクトに関わることができ、とてもやりがいを感じています。当社の取り組みが地球環境に良い影響を与え、さらには新潟県のますますの発展に貢献できればとの思いで日々業務に臨んでいます。今後も全社一丸となりプロジェクトを推進していきたいと思っています。