- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.40

石油資源開発株式会社(JAPEX) 国内カーボンニュートラル事業本部 貯留部 坑井グループ長

山口 泰史

1983年、栃木県宇都宮市出身。2008年に石油資源開発(株)に入社。新潟や北海道などで国内油ガス田の開発、操業に携わる。2016年からCCSの実証試験関連の業務に携わる。2024年4月から現職。

ふか~い井戸でCO2を閉じ込めよう

1. はじめに

みなさん、こんにちは、JAPEXの山口です。と書きだしたものの、そもそもJAPEXという会社をご存じでしょうか?正式名称は「石油資源開発株式会社」でして、地中にある石油や天然ガスを探して掘ってお届けする会社です(名前のまんまですね(汗))。60年以上の歴史がありまして、新潟県でも多くの油田・ガス田の開発を通して活動してきました。

JAPEXは石油や天然ガスを地下から生産するためのふか~い坑井(「こうせい」と読みます。井戸のことです)を何百本と掘っているのですが、その経験を活かしてCCSの坑井掘削を計画しています。

CCSは「Carbon dioxide Capture and Storage(CO2の回収・貯留)」の略でして、工場などから出るCO2を集めて、地中深くに閉じ込める技術です。地球温暖化を防ぐための切り札として期待されている技術です!

2. 坑井ってどうやって掘るの?

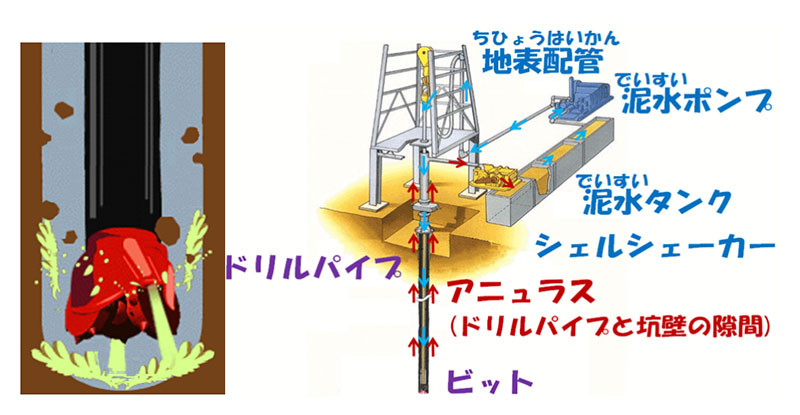

そもそもどうやって坑井を掘るの?って話なのですが、私達はリグと呼ばれる掘削装置を用いています。リグには、掘削に必要なたくさんの機器が備わっています。

掘削はドリルパイプの先端にビットと呼ばれるドリルを取り付け、回転させて地中を掘り進めていきます。この時に掘りくずで埋まってしまわないようドリルパイプを通じて泥水(でいすい)と呼ばれる流体を循環させて掘りくずを排出します。

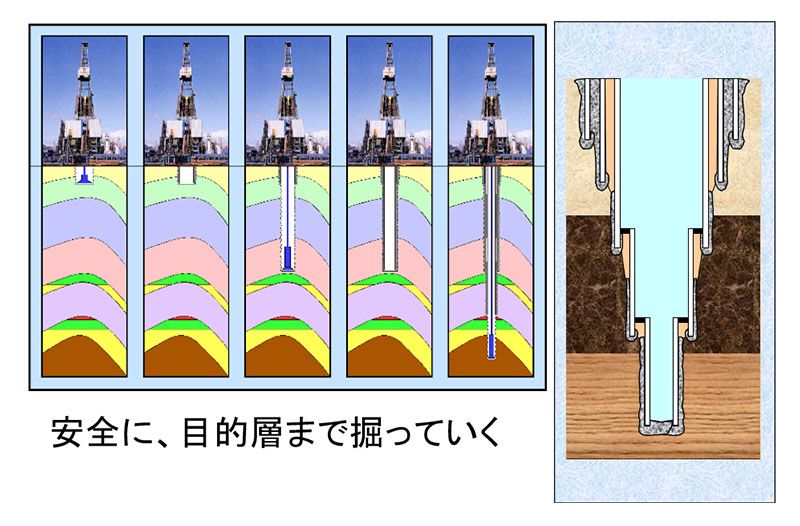

地下の圧力や崩れやすさは地層によって異なる場合があります。そのため、一気に掘るのではなく、掘った穴を保護するためにいくつかの区間に分けます。最初の区間まで掘ったらケーシングと呼ばれる保護管を設置して、そのケーシングと地層の間にセメントを押し込んで固定します。その後にケーシングよりサイズの小さいビットを使って更に掘り進めます。この作業を何回か繰り返しながら目標深度を目指します。

そして掘削中には、地層の性状を調べるために特殊な検査機器を坑井の中に下げたり、地下の岩石サンプルを採取したりもします。

目標深度に達したら、チュービングと呼ばれる配管を設置します。地下から坑内に流れ込んだ流体はこのチュービングを通って地表に産出するのですが、CCSの場合はCO2を地下に圧入するので流れは逆。地表からチュービングを通って地下に圧入されるのです。

3. CCSの工夫ってなに?

CCS坑井の掘り方は紹介した油・ガス坑井と基本的には同じ。ですが、圧入したCO2が地表に漏れたりしないように、CO2と接触しても腐食しない材質の配管や特殊なセメントを使います。そして坑内を常時観測できるようなモニタリング機器を設置して、地下に圧入した二酸化炭素がちゃんと閉じ込められているか、坑内に異常がないかをチェックするんです!

4. みなさまへ

新潟県は日本で初めて油田が発見されたと言われる歴史ある場所です。そしてこの地でCCSの可能性が検討されています。この技術はカーボンニュートラルの達成に貢献するかもしれません。そんな私達の活動を応援頂けたら嬉しいです。未来の地球を守るため、一緒に頑張りましょう!