- リレーコラム

脱炭素社会の実現へ新たな技術を生み出す新潟県内の研究者らが、自身の研究や脱炭素への思いなどを自由につづります。

県内の理工系5大学・短大・高専と、本県と関わりのある企業のリレーコラムです。(隔週木曜日夕に配信=第5週がある場合は休み)

リレーコラムVOL.42

長岡技術科学大学 教授

本間 剛

2004年に長岡技術科学大学大学院工学研究科 エネルギー・環境工学専攻を修了。博士課程在学中はレーザー加熱によるガラスの結晶化を研究し、学位取得後は三菱電機株式会社に就職。その後、長岡技術科学大学 助教、准教授を経て2023年より現職。

高エネルギー密度で安全な全固体ナトリウムイオン電池の開発

私たちの暮らしを支えるスマートフォンやノートパソコン、電気自動車などには、「リチウムイオン電池」が使われています。この電池は1990年代に世界に先駆けて日本で開発され、従来の乾電池やニッケル水素電池に比べて軽く、何度も充電でき、エネルギー密度が高いという長所を持っています。そのおかげで、持ち運びが容易な電子機器が普及し、情報化社会の発展を大きく支えてきました。

しかし近年、このリチウムイオン電池にもいくつかの課題が見えてきました。まず、原料であるリチウムやコバルトなどの資源が偏在しており、供給の不安定さが問題になっています。採掘には多大なエネルギーが必要で、環境負荷や児童労働などの社会問題にもつながっています。また、電解質として可燃性の液体を使っているため、外部からの衝撃や過充電によって発火・爆発する事故も頻発しています。これらの課題を克服するために、次世代の蓄電池開発が世界中で進められています。

次世代の二次電池に求められるのは、「安全性」「長寿命」「低コスト」、そして「環境への負荷の少なさ」です。その中で注目されているのが、「全固体電池」と呼ばれる新しいタイプの電池です。全固体電池では、リチウムイオン電池の液体電解質をすべて固体に置き換えます。可燃性の液体がなくなるため、熱暴走や漏れの危険がほとんどなく、安全性が飛躍的に高まります。さらに、固体電解質は高温や低温にも強く、長期間にわたって安定して動作することが期待されています。

特に注目されているのが、「ナトリウムイオン」を利用した全固体電池です。ナトリウムは海水や岩塩などに豊富に含まれ、リチウムに比べて資源的に偏りが少なく、価格も安価です。構造的にもリチウムイオン電池とよく似ており、既存の製造技術を応用できる可能性があります。環境への配慮と持続可能性の観点からも、次世代エネルギー貯蔵技術の有力な候補とされています。

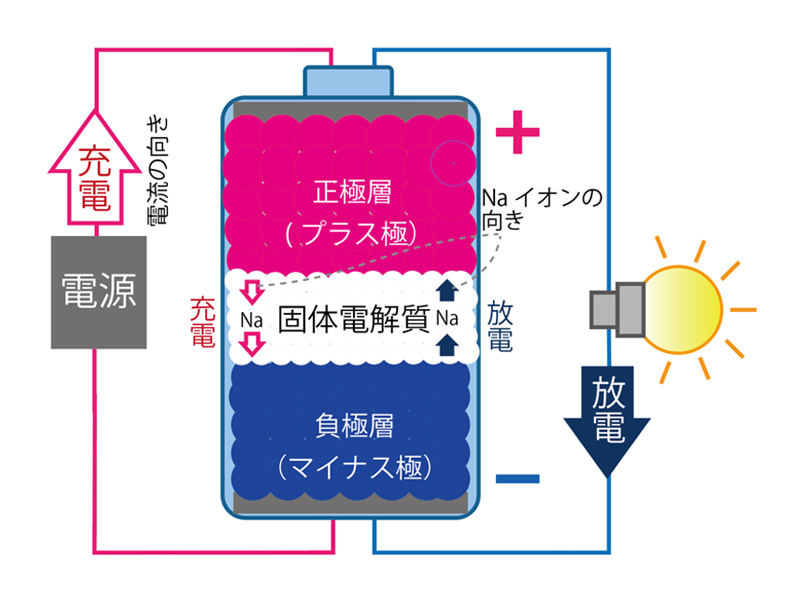

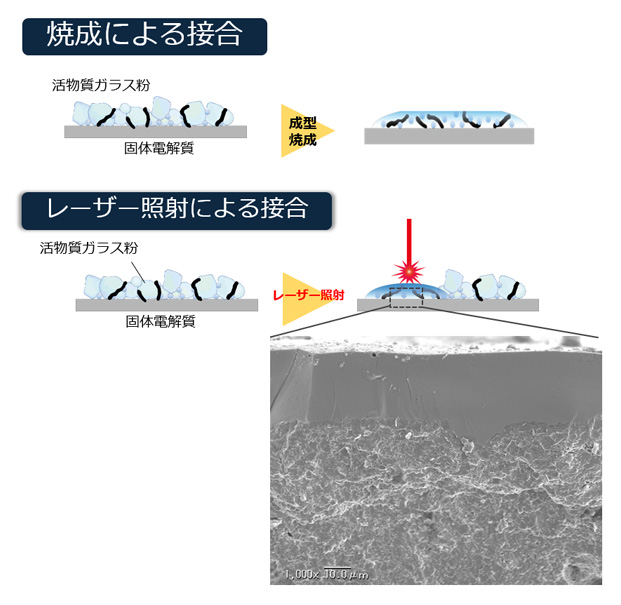

一方で、全固体ナトリウムイオン電池にはまだ克服すべき課題もあります。全固体電池には大きく分けて正極、固体電解質、負極の3つの固体から構成されています(図1)が、それらの固体同士の界面でイオンがスムーズに移動しにくいことや、製造時に高温での焼結が必要なためコストが高くなることなどです。これらの問題を解決するため、当研究グループでは、ガラスや結晶化ガラスを利用した新しい固体電解質の研究や、レーザーによる局所加熱を用いた界面形成技術を開発しています(図2)。ガラスのような物質は室温では固体ですが、加熱すると徐々に軟化し粘性の高い液体状態(過冷却状態)に変化します。粘性の高い状態ですから、加熱時間を制御することで、電池を構成する部材同士を接合することができます。加熱の方法は様々で、ヒーターでゆっくり加熱して作製する手法と、レーザー光を使ってミリ秒程度の短時間で1,700℃まで加熱して急冷する手法を考案しました。後者のレーザーを使った手法は3Dプリンティング技術に展開できます。作製した電池はいずれも発火することなく、幅広い温度域で安定して動作することを確認しています。

私たちの社会は、再生可能エネルギーをうまく活用し、二酸化炭素の排出を減らす「カーボンニュートラル」な未来を目指しています。太陽光発電や風力発電は出力が不安定で扱いにくいエネルギーです。カーボンニュートラルの実現には、電気を安全かつ効率的に貯める次世代電池の開発が欠かせません。全固体ナトリウムイオン電池は、その中心的な役割を担う可能性を秘めた、まさに「未来の電池」といえるでしょう。